Le pigeon voyageur est un athlète sélectionné et préparé spécialement pour la

course. S'il est lâché un matin à 600 km de son pigeonnier, il est capable de

rentrer dans la journée.

Les pigeons voyageurs français portent 2 bagues : une bague matricule et une

bague adresse. Leurs propriétaires sont affiliés à la Fédération Colombophile

Française.

Le sens de l'orientation

Le retour instinctif au pigeonnier

|

Le pigeon voyageur a la faculté de repérer sa position par

rapport à son pigeonnier malgré des distances importantes.

Les colombophiles profitent de cette qualité pour organiser des concours de

pigeons voyageurs. Si les conditions atmosphériques sont favorables, un pigeon

voyageur lâché le matin à Perpignan, dans le Sud de la France, peut être rentré

le soir, à Lille, dans le Nord.

Le pigeon ne suit pas la direction Nord

indiquée par la boussole. Il peut voyager dans n'importe quelle direction. Si

son pigeonnier est à Paris, on peut le lâcher de Brest, de Strasbourg, de

Marseille ou de Bordeaux. Il réintégrera quand même son pigeonnier.

|

Comment s'oriente le pigeons ?

- Le soleil lui sert de point de repère.

Par temps couvert ou

brumeux, il se repère plus difficilement, de même lors des perturbations

solaires.

- Le nord magnétique : il compare certainement sa position avec celle

de son pigeonnier. Lors de perturbations magnétiques importantes, même par beau

temps, les pertes sont nettement plus sévères.

Des expériences semblent

montrer que si le pigeon est isolé de tout champ magnétique dans une cage de

Faraday (pigeonnier en fer), les pertes sont plus nombreuses (concours ou

jeunes qui sortent pour la première fois) que dans un pigeonnier en bois.

Des

chercheurs américains (deux biologistes de l'Université de New York, un

biologiste et un géologue de Princeton) affirment avoir découvert dans les

fibres nerveuses de la base du cerveau des pigeons de minuscules granulés

allongés semblables à des micro-aimants. L'analyse chimique de ces

granulés indique la présence de fer, de nickel, de cuivre, de zinc et de plomb.

La complexité de la structure de ces granulés suggère une efficacité supérieure

aux magnétomètres.

- Les étoiles et la Lune peut-être ? Certains pigeons rentrent

parfois alors que la nuit est tombée.

- Les points de repère : avec un peu d'entraînement, et à force de

voyager, le pigeon repère des points caractéristiques.

Dans l'armée, on se

servait de cette faculté pour établir des colombiers mobiles (roulottes). Bien

sûr, il faut que la roulotte soit bien caractérisée (forme, couleur et éléments

complémentaires) et habituer les pigeons par des déplacements progressifs

Conclusion

|

Il est probable que tous ces éléments se conjuguent. Il est difficile de les

mettre en évidence, car un pigeon n'est pas l'autre. Il nous arrive même de

perdre des pigeons expérimentés sans en connaître la raison.

A l'opposé, il

m'est arrivé d'envoyer des pigeons qui n'avaient jamais voyagé directement à 300

km, et ils sont rentrés au pigeonnier. |

Concours

Ne pas lâcher sous la pluie.

Il est bon de connaître la météo sur

toute la ligne de vol : si on lâche par beau temps, mais que les pigeons

rencontrent des orages 100 km plus loin, ils seront désorientés et risquent

d'être trempés par la pluie au point de s'abattre n'importe où.

Par contre,

par petites pluies et éclaircies, les pigeons ne sont pas gênés.

Ne pas lâcher dans le brouillard.

Mais les brumes au sol n'ont

jamais empêché les pigeons de voler, les brouillards passagers non plus.

Quand on annonce de fortes perturbations magnétiques et solaires

(éruptions solaires), il vaut mieux ne pas faire de concours.

Malheureusement, ces anomalies surviennent souvent par beau temps.

La morphologie

Généralités

- Le pigeon voyageur est un oiseau de l'ordre de colombiformes, de la

famille des pigeons et tourterelles, dont il existe 285 espèces.

- Son plumage dense, son corps et sa musculature adaptés, font de lui un

voilier capable de parcourir 800 km sur la journée. Il vole à la vitesse de 50

km/h avec fort vent de face et peut atteindre 120 km/h par fort vent poussant.

- Certaines races de pigeons d'élevage peuvent à peine voler. A l'inverse, le

pigeon voyageur est sélectionné depuis longtemps pour sa résistance et ses

capacités pour la course.

- Il en existe de toutes les couleurs : bleu, roux, blanc, noir... La couleur

ne détermine pas la performance.

- Le pigeon est monogame. Souvent, la femelle est plus petite que le

mâle. On dit que le mâle roucoule.

- La femelle pond deux oeufs par mois. Les parents les couvent 20 jours, puis

ils nourrissent leurs petits pendant environ 4 semaines. A ce stade, les jeunes

pigeons deviennent indépendants.

- Le pigeon voyageur fait 50 cm d'envergure et pèse 450g (en moyenne) ; ces

indications ne sont pas déterminantes. Il peut vivre 25 ans.

- La tête est plutôt ronde, avec un bec assez court et solide. Le nez, ce sont

les morilles blanches (caroncules) qui ornent le dessus du bec. Les narines sont

au pied des morilles. Les morilles sont en général plus petites chez les

femelles et les jeunes pigeons.

- L'œil du pigeon est rond. La surface des paupières est plus ou moins

importante. La coloration de l'iris est variable.

- La poitrine est large. Les ailes sont longues et le bout des ailes au repos

n'est pas loin de la pointe de la queue. Quand le pigeon est normalement nourri

et en bonne santé, le corps est bien rond.

- Les pattes sont rougeâtres, couvertes d'écailles. La patte du pigeon pose

sur trois doigts à l'avant et un doigt derrière.

Le bon état de santé

- Le corps est rond, léger. Les muscles de la poitrine sont "gonflés". On les

devine roses sous la peau en écartant les plumes de chaque côté du bréchet. Au même endroit, la peau est lisse, sans

pellicule.

- Le plumage est souple, brillant et propre. La mue se

déroule normalement.

- Les morilles sont blanches.

- Le pigeon respire normalement, bec fermé. L'intérieur du bec est propre,

rose. La fente palatine s'ouvre normalement à l'inspiration et les bords frangés

sont nets. Le fond de la gorge est rose, exempt de mucosités.

- Les pattes sont propres.

La forme de la carène

- Si la distance dos-bréchet est importante, on dit que le bréchet est profond

; sinon, qu'il est plat ou rond.

- La forme et la longueur du bréchet induisent certaines préférences. Dans les

expositions, les juges semblent accorder plus de crédit aux pigeons dont le

bréchet est peu profond, pas trop long, plutôt rond et le plus près possible des

fourches arrières, elles-mêmes bien soudées.

- Au niveau des reins, sur le dos, près de la queue, la carcasse est large et

solide.

La forme de l'aile : les éléments déterminant la rapidité

- Le bras doit être court, collé au corps.

- L'avant-bras doit être le plus court possible, et l'arrière aile étroite.

- La main et ses plumes les plus longues possibles.

Si le pigeon est

sélectionné pour les concours de fond (600 km et plus), il est peut-être bon

qu'il bénéficie d'un supplément de portance (arrière-aile plus large).

Les muscles

- Les muscles du bréchet sont "gonflés". On doit sentir leur rondeur de chaque

côté du bréchet.

- Les muscles de l'aile déterminent l'épaisseur de l'aile.

Les fourches

- La fourche arrière est solide et bien serrée. On peut admettre un peu

d'écart chez les femelles ; quand elles sont en période de ponte, les côtés de

la fourche s'écartent de plus en plus.

- La fourche avant est large, solide, élastique.

Le plumage

Couleur du plumage

On distingue :

- les bleus et les écaillés bleus,

- le noirs, les noirs bronzés et les écaillés noirs,

- les rouges, les roux et les écaillés roux,

- les cendrés, les brûlés, les meuniers et les pâles,

- les blancs et les mosaïques,

- les mâcots (écaillés bleus ou noirs, à couteaux blancs).

Les plumes

- Elles sont produites par l'épiderme de l'oiseau et se renouvellent tous les

ans : c'est la mue, plus importante vers l'automne.

- Elles sont formées d'une tige souple, creuse à la base, percée du côté corps

d'un canal d'alimentation qui n'est utile que pendant la croissance de la plume.

Les grandes plumes portent des barbes accrochées entre elles par des

barbules.

- On compte environ 4.000 plumes.

- Le pigeon lisse ses plumes pour bien relier les barbules. En même temps, il

les protège de la pluie en les enduisant d'un liquide graisseux produit par des

glandes situées à la base de la queue (croupion).

- Les rémiges primaires, pennes (10 ou 11), sont portées par la main de

l'aile. Ce sont les plus grandes et assurent l'avance dans le vol ramé.

- Les rémiges secondaires, pennes (10 ou 11), assurent plutôt la

portance. Elles sont portées par l'avant-bras de l'aile.

- Les plumes de la queue (12) ou rectrices (pennes) jouent le rôle de

gouvernail.

- Les plumes de couverture ou tectrices assurent l'isolation (pluie,

froid...).

- Le duvet, à barbules fines non accrochées, garde la chaleur.

Le vol

- Le vol du pigeon voyageur est positif : durant le vol, les ailes

montent au-dessus du niveau du corps. Chez le pigeon ramier ou la tourterelle,

le vol est négatif (en-dessous du niveau du corps).

- Quand l'aile monte, les rémiges s'écartent verticalement et l'air passe

entre les plumes (pas de résistance). Quand l'aile s'abaisse, les rémiges

reprennent leur formation serrée horizontale et l'air ne peut plus passer. Le

pigeon s'appuie sur l'air pour avancer.

La mue

C'est un phénomène naturel annuel. Presque toutes les plumes sont renouvelées.

Le duvet tombe régulièrement, surtout par forte chaleur. Les rémiges primaires

tombent une à une, toutes les trois semaines, dès le printemps. Les rémiges

secondaires commencent à tomber après la chute de la sixième primaire. Elles ne

sont pas toutes renouvelées la même année. La mue de la queue survient souvent

rapidement à l'automne. Les tectrices se renouvellent pratiquement toute l'année

Le squelette

Les particularités

Les os sont creux et ne contiennent pas de moelle. Ils sont en

communication directe avec les sacs aériens ventilés par les poumons. Le pigeon

est donc plus léger et dispose d'une réserve d'air supplémentaire.

Incidence sur le vol

Les oiseaux rapides ont le bras de l'aile très court, l'avant-bras et la main

très longue. Le sternum est très développé, ce qui donne une puissance accrue

aux muscles abaisseurs de l'aile.

Les oiseaux planeurs ont le bras et

l'avant-bras beaucoup plus long.

La tête

Le crâne est prolongé par un maxillaire supérieur fixe et bien corné, le haut du

bec. Le maxillaire inférieur, bas du bec, est articulé et ressemble à un V. Il

est plutôt corné sur les bords.

La colonne vertébrale

Elle comporte :

- 12 vertèbres cervicales très mobiles,

- 7 vertèbres dorsales, soudées, qui soutiennent les 7 paires de côtes,

- les vertèbres lombaires, soudées,

- les vertèbres de la queues, mobiles (les dernières fusionnent et supportent

les plumes de la queue).

La main de l'aile

Elle ne porte que trois doigts atrophiés. Les dix rémiges les plus solides sont

fixées dessus.

La circulation sanguine

Le coeur

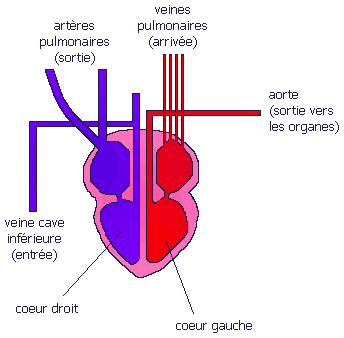

Il est formé de deux ventricules (en bas) et de deux oreillettes

(en haut). La partie gauche ne communique pas avec la partie droite. Le cœur du

pigeon bat de 100 à 150 fois pas minute, au repos. Il se situe dans le haut de

la cage thoracique, entre les poumons.

Les veines et les artères

- Du cœur vers un organe, on parle d'artère.

- D'un organe vers le cœur, on parle de veine.

- Elles se divisent en vaisseaux de plus en plus fin : les capillaires.

Le fonctionnement

Les deux ventricules se contractent en même temps :

- Le ventricule droit envoie le sang qu'il contient vers les poumons. Ce sang

va s'y enrichir en oxygène, perdre son gaz carbonique, puis revenir vers

l'oreillette gauche.

- Le ventricule gauche envoie le sang enrichi vers les organes, afin de les

alimenter. Ce sang va revenir vers l'oreillette droite, appauvri par la

consommation des organes.

Les deux oreillettes se contractent

en même temps :

- L'oreillette droite fait passer le sang appauvri qu'elle reçoit des organes

dans le ventricule droit.

- L'oreillette gauche fait passer le sang enrichi venant des poumons dans le

ventricule gauche.

Les contractions sont assurées par les muscles du

cœur. Le sens de la circulation est établi par un système de valvules,

qui s'ouvrent et se ferment comme des clapets anti-retour.

La température

Elle varie de 40 à 42°C (température normale : 41°C).

L'appareil respiratoire

Le pigeon respire généralement par le nez (caroncules). S'il ouvre le

bec pour respirer, c'est qu'il est malade. Les narines communiquent avec

l'intérieur du bec par la fente palatine. L'entrée de la trachée artère est

située à la base de la langue.

La trachée se divise en deux bronches, puis en

bronchioles. Les bronchioles n'aboutissent pas dans des alvéoles, mais

elles se ramifient dans le tissu pulmonaire ou le traversent et se prolongent en

sacs aériens (9 sacs). Ces sacs font office de réserve d'air, de

régulateur thermique et d'amortisseur pendant le vol car la poitrine est soumise

à une compression intense quand les ailes se baissent.

Le système de sacs est aussi en relation avec les os les plus gros, qui sont

creux, ce qui contribue à l'allégement du pigeon.

Les poumons sont petits et occupent le haut de la cage thoracique.

A l'inspiration, le sang se charge d'oxygène. A l'expiration, les poumons

libèrent la vapeur d'eau et le gaz carbonique.

L'appareil digestif

La cavité buccale

On y voit la langue, le voile du palais et l'orifice de

l'œsophage, ainsi que la fente palatine et l'entrée de la trachée-artère

(respiration).

Le pigeon picore essentiellement du grain (normalement...)

avec le bec, et son tube digestif y est adapté. Il peut avaler du maïs assez

gros et des petits cailloux. Les graines n'ont guère le temps de s'imbiber de

salive, car le pigeon avale sans mastiquer.

Le jabot

Les graines y gonflent avec l'eau de boisson et se ramollissent. Elles sont

envoyées peu à peu dans l'estomac par des contractions musculaires. Quand le

pigeon nourrit ses petits, le jabot produit du "lait" durant les premiers jours.

En fonction de la croissance des jeunes, les graines que le pigeon régurgite

dans le bec de ses petits sont de moins en moins broyées.

L'estomac

Les aliments s'y imprègnent de sucs gastriques. L'estomac n'a que ce

rôle.

Le gésier

Il est pourvu de muscles puissants : c'est lui le véritable broyeur. En

général, il contient des petits cailloux qui râpent les graines peu à peu et

limitent peut-être l'acidité gastrique.

L'intestin

Il se trouve peu après la sortie du gésier. Les aliments s'y imprègnent des

sucs pancréatiques et de la bile. Le foie du pigeon produit la

bile sans vésicule biliaire. Les sucs intestinaux achèvent la digestion.

Remarques :

La bourse de Fabricius est un genre de glande située

sur la paroi dorsale du cloaque. Elle sert de centre de production des

lymphocytes B (les globules blancs qui produisent des anticorps).

Elle n'a

rien à voir avec le système digestif.

Les cæcums sont des appendices qui abritent une flore intestinale

spécifique à l'alimentation de l'oiseau. Ils se situent entre l'intestin grêle

qui est très long, et le gros intestin, qui est très court chez les granivores.

Le cloaque

C'est là que se joignent l'intestin, le conduit de ponte (oviducte) et les

canaux urinaires. Le mélange déchets-urine s'appelle la fiente. L'urine

du pigeon est un mélange pâteux, blanc, très concentré. Le cloaque communique

avec l'extérieur par l'anus.

L'appareil génital

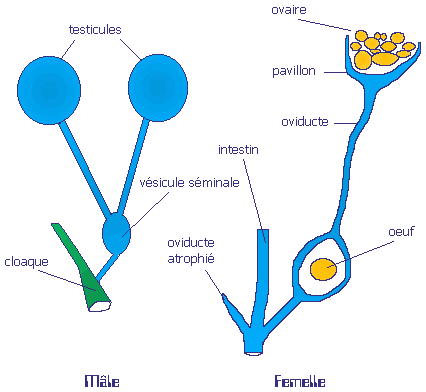

Le mâle

En général, il est plus gros que la femelle, mais il existe aussi de fortes

femelles. Le mâle tourne et roucoule dès qu'il voit une femelle. C'est un trait

de caractère dominant.

L'appareil génital comprend deux testicules, logés sous les reins. Les

testicules (ils sont de couleur crème et mous) produisent les spermatozoïdes

destinés à la fécondation des oeufs.

La femelle

La femelle du pigeon pond des œufs, le pigeon est donc ovipare. La

femelle est en général plus petite et plus fine que le mâle et ne roucoule que

rarement.

La femelle du pigeon n'a qu'un seul ovaire, situé sous le rein gauche.

L'autre ovaire est atrophié. L'ovaire a la forme d'une grappe, il produit des

ovules et des oestrogènes. En principe, l'ovaire libère deux ovules, qui sont

fécondés chacun par un des spermatozoïdes du mâle, mais la femelle peut très

bien pondre sans fécondation.

Au niveau de l'ovaire, l'ovule prêt à féconder est déjà fixé sur le jaune de

l'œuf (vitellus). L'ovule libéré avec le jaune est capté par le pavillon. En

descendant lentement (quelques jours) par l'oviducte, l'ovule se munit peu à peu

des différents constituants de l'œuf. Puis ce dernier aboutit dans le cloaque,

prêt à être pondu par l'anus.

L'œuf du pigeon pèse environ 20 grammes. Sa constitution est la même que

celle d'un œuf de poule. La coquille est

blanche et assez fragile. Le blanc de l'œuf reste vitreux, même après

cuisson.

La reproduction

Les jeunes pigeons voyageurs peuvent s'accoupler dès l'âge de trois mois.

S'ils sont séparés depuis une quinzaine de jours, un mâle et une femelle

s'accouplent rapidement. S'ils n'étaient pas accouplés ensemble auparavant, il

est préférable de mettre la femelle et le mâle dans une grande case qu'ils n'ont

jamais occupée pendant quelques jours. Puis vous les enfermez dans leur casier

définitif (celui qu'occupait le mâle habituellement, sinon, il cherchera

toujours à y retourner).

Si vous enfermez directement la femelle dans le

casier habituel du mâle, il peut la battre au sang.

L'inverse est aussi

possible.

Le rapprochement sexuel intervient rapidement. Le mâle monte sur la femelle

(il la coche) et la fécondation s'établit par accolement des anus. Le sperme du

mâle est alors projeté dans le cloaque de la femelle et les spermatozoïdes

remontent l'oviducte pour aller féconder les ovules fixés sur le vitellus, au

niveau de l'ovaire.

Le couple construit alors un nid de paille, d'herbes sèches... dans un

plateau de préférence, et la femelle pond une semaine plus tard. Les partenaires

couvent alternativement : la femelle couve le matin et le soir, le mâle en fin

de matinée et l'après-midi.

La couvaison dure dix-sept jours, parfois seize

en été.

Les jeunes

Quand ils sortent de l'œuf, ils sont aveugles, très fragiles et incapables de se

déplacer comme des poussins. Ils ne portent qu'un fin duvet, inutile contre le

froid. Les parents continuent donc à les garder au chaud.

A la naissance, les parents gavent leurs petits d'un lait blanc et épais

produit par le jabot. Ce lait (pape) est très nourrissant, car d'un jour à

l'autre, le pigeonneau double et triple son poids et son volume.

Les yeux s'ouvrent le quatrième jour.

Dès le sixième jour, les parents

commencent à incorporer des graines broyées au lait du jabot. Les plumes

commencent à pousser.

Le baguage s'effectue entre le sixième et le

dixième jour. On passe les 3 doigts avant dans la bague et on pousse la bague

vers le haut de la patte, puis on retire le doigt arrière en insérant la hampe

d'une plume entre le doigt et la patte. Si la patte est déjà grosse, mettez un

peu d'huile.

Au quinzième jour, le pigeonneau, qui est dix fois plus gros

qu'à la naissance, ne reçoit plus que des graines et de l'eau. Il est toujours

au nid. Son plumage est bien développé et il commence à lutter seul contre le

froid.

Vers le vingt-cinquième jour, le pigeonneau commence à battre des

ailes. Les parents continuent le gavage jusqu'à ses 30 jours, mais on peut le

sevrer le 25ème jour. Certains sèvrent leurs jeunes quand la queue atteint 2 à 3

cm.

Quand il n'y a qu'un pigeonneau dans le nid, la mère pond parfois près de

lui, dès le vingtième jour et commence une seconde couvaison.

A 30 jours, les

pigeonneaux sont autonomes et volent.